經濟大蕭條的歷史背景和影響是什麼?

經濟大蕭條是 20 世紀最具影響力的經濟事件之一,它不僅深刻地改變了當時的全球經濟格局,也對後世的經濟政策產生了持久的影響。這場始於 1929 年的經濟危機,從美國蔓延至全球,導致了長達十年的經濟低迷。

經濟大蕭條的起因

經濟大蕭條的起因眾說紛紜,但普遍認為是由多重因素共同作用所致。首先,1920年代美國股市的過度投機行為使得股票價格虛高,形成泡沫。1929 年 10 月 24 日,股市崩盤,這一天被稱為「黑色星期四」,隨後幾天股市進一步暴跌,投資者損失慘重。

其次,銀行體系的不穩定加劇了危機。當時許多銀行沒有足夠的準備金來應對大規模提款潮,導致大量銀行倒閉。此外,美國政府在初期採取了緊縮性的財政政策,加上貨幣供應不足,使得經濟狀況雪上加霜。

全球影響

經濟大蕭條很快從美國蔓延至全球,特別是在歐洲和拉丁美洲。由於國際貿易的緊密聯繫,許多國家都受到美國經濟衰退的波及。各國紛紛採取保護主義政策,增加關稅以保護本國產業,但這些措施反而進一步抑制了全球貿易。

在歐洲,德國和英國等主要經濟體遭受重創,失業率飆升。尤其是在德國,經濟困境加劇了政治不穩定,為納粹黨的崛起鋪平了道路。在亞洲,日本也因出口市場萎縮而受到影響,促使其轉向軍國主義擴張。

對社會的影響

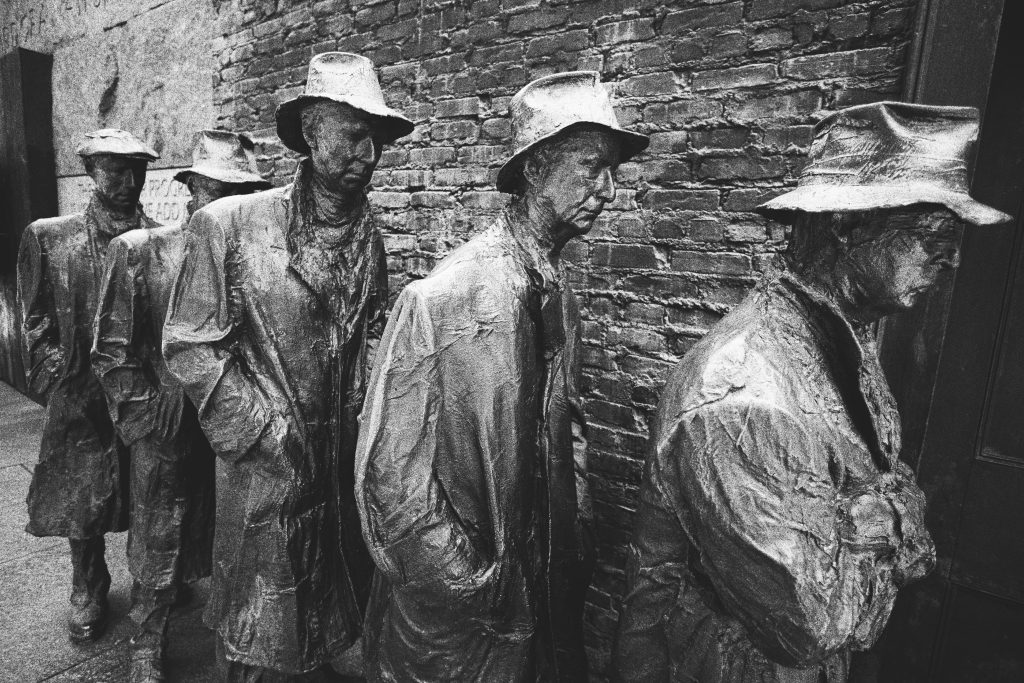

經濟大蕭條對社會的影響同樣深遠。在美國,大量工廠關閉,農產品價格暴跌,導致農民破產。失業率在 1933 年達到約 25%,數百萬人失去工作,無家可歸的人數激增。

社會動盪不安,各地爆發抗議和罷工活動。人們對政府的不滿情緒高漲,促使政策改革。羅斯福總統在 1933 年上任後推出「新政」,試圖通過政府干預和公共工程項目來刺激經濟復甦。

長期影響與啟示

經濟大蕭條促使各國重新審視自由市場經濟模式的缺陷。政府開始更多地介入經濟,以防止類似危機再次發生。這一時期也見證了凱恩斯主義經濟學的興起,強調政府在穩定經濟中的作用。

此外,大蕭條教訓了金融監管的重要性。美國在此後建立了聯邦存款保險公司(FDIC)等機構,以保障銀行存款人的利益。不僅如此,各國也開始重視社會保障體系的建設,以應對未來可能出現的經濟衝擊。

結論

經濟大蕭條是歷史上一次深刻的教訓,它提醒我們經濟繁榮並非理所當然,而是需要謹慎管理和監督。透過回顧這段歷史,我們能更好地理解現代經濟政策的形成背景,以及如何避免重蹈覆轍。在當前全球化的背景下,各國更應該協作,共同維護世界經濟的穩定與繁榮。