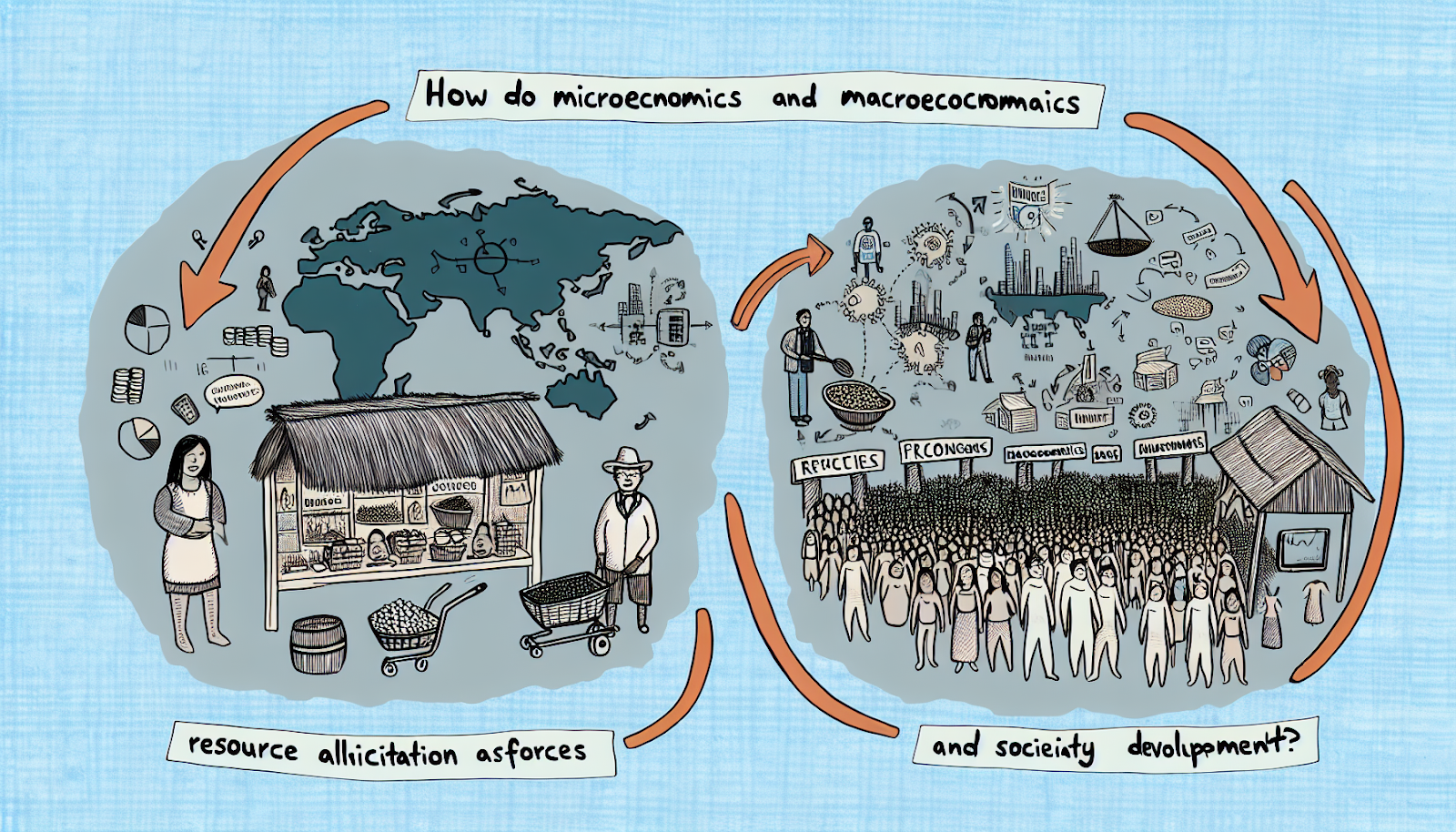

在我們日常生活中,無論是企業運營還是政府政策,都離不開微觀經濟學和宏觀經濟學這兩大領域。然而,它們究竟是如何共同作用於資源分配和社會發展?本文將從微觀到宏觀層面進行剖析,並探討它們之間的相互關係及其重要性。

一、微觀經濟學對資源分配與社會發展的影響

個體行為與誘因:理性選擇下的小世界改變大格局

微觀經濟學的一大核心議題是個體行為與誘因。在這個框架下,每個人或企業都被視為理性的決策者,他們根據自身利益最大化原則做出選擇。例如,一家建築公司若計畫增加工人數量,但其他生產要素保持不變時,其生產效率雖然初期上升,但隨著邊際報酬遞減定律作用,其效率提升幅度將逐漸縮小。這可以用一個簡單的類比來解釋:想像一個人往杯子裡倒糖,最初幾匙糖讓飲料變得更甜,但當糖越加越多時,甜味提升幅度逐漸減少甚至溢出。因此,公司需權衡投入成本和產出效益,以達到最佳配置。此外,小型餐廳根據顧客需求調整菜單或價格,也能重新配置勞動力和原材料等要素,而這些看似簡單卻至關重要的小規模選擇構成了整個市場運作的重要基石。

分工與效率:專業化讓世界更高效

分工是提升效率的重要手段之一。在亞當·斯密提出“針工廠”的例子中,我們可以看到專業化生產如何讓一間小型工廠能夠以更低成本生產更多產品。同樣地,在現代社會,不同國家或地區專注於各自具有比較優勢的產業。例如台灣半導體製造方面具備全球領先地位,其2023年晶圓代工市佔率達65%,成為全球供應鏈不可或缺的一環。而其他國家則可能專注於農業或服務業,如此一來便能達到全球範圍內更高效益的資源配置。然而,如果缺乏適當規劃或監管,例如過度依賴某一特定產業,也可能導致風險集中化問題,使得整體社會發展受到限制。

市場機制:競爭推動創新,但也需警惕挑戰

市場機制在微觀層面上扮演著不可忽視的角色。一個健康運作且競爭充分的市場能夠將稀缺資源配置到最有價值的位置,例如高科技公司吸引頂尖人才以推動創新。但如果市場存在壟斷、不公平競爭或資訊不對稱等問題,就可能出現所謂“市場失靈”,導致資源錯置甚至浪費。例如,中國揚子江藥業曾透過固定藥品轉售價格來控制市場價格,此舉違反《反壟斷法》,最終被處以巨額罰款。此外,在公共財供給不足方面,比如城市公園,由於私人企業難以直接從使用者收取費用,因此供給往往不足,需要政府介入提供支持。因此,在追求效率最大化時,我們也需要警惕潛在的不良後果並加以應對,例如透過反壟斷法規促進公平競爭環境建立,同時確保公共財得到合理供給。

二、宏觀經濟學對資源分配與社會發展的影響

整體經濟活動:數字背後的人類故事

從更大的視角來看,宏觀經濟學關注的是整體系統運作。例如,一國是否能保持穩定且持續增長,其實取決於多種因素,包括投資水平、消費能力以及國際貿易情況等。而這些指標又直接反映在就業率、物價水平(即通貨膨脹)以及人民生活質量上。

在2008年金融危機期間,美國採取了降息操作,成功避免了更嚴重的經濟衰退;英國則透過援助布拉福德-賓利銀行來穩定金融市場;而荷比盧三國政府共投注112億歐元救助富通金融集團部分資產。這些措施雖然緩解了短期危機,但也留下了債務負擔,對未來經濟穩定性構成挑戰。因此,每一次宏觀經濟波動都深刻地改變著我們周遭世界中的每一件小事,包括薪水漲跌乃至房租價格變化等細節問題。

社會因素與經濟發展:超越數字之外的人文力量

除了純粹數字上的考量外,政治、文化乃至教育等非物質因素同樣深刻塑造著一國之命運。例如,高度民主化制度通常伴隨著較強透明度及問責機制,有助於減少貪腐現象並提高行政效率;而重視教育投入則意味著未來勞動力素質提升——所有這些都將反映到長期生產力增速上。

針對老齡化挑戰,日本提供了一個成功案例。該國通過推動機器人技術應用於長照服務,不僅降低了人力成本,還提升了服務品質,為其他面臨相似挑戰的國家提供了借鑑。因此,針對不同人口結構帶來的挑戰,需要制定針對性解決方案以確保可持續性目標得以達成。

經濟政策實施:政策工具是一把雙刃劍

各類政策工具(例如財政刺激計畫或者貨幣緊縮策略)往往成為應對短期危機或者推動特定目標達成之有效手段。例如,美聯儲透過降息操作成功避免2008年次貸危機進一步惡化;而中國政府則透過大規模基建投融模式快速拉升GDP總量——但同時也留下潛藏債務風險。此外,北歐國家如瑞典,則透過高稅收高福利政策有效平衡了經濟增長與社會公平,為其他國家提供了值得參考的經驗。因此,“藥方”雖然有效,但也需謹慎使用,以免副作用超出預期範圍。

三、微觀與宏觀經濟學的結合與協調

相互影響:微觀與宏觀的交互作用

在現實世界中,微觀行為與整體趨勢之間並非孤立存在;相反,兩者始終處於動態交互狀態。例如,個體決策逐漸匯聚形成群體共識,而後者又通過政策或市場反饋機制影響前者的選擇路徑。以日本的經濟政策為例,其推動的地方創生計畫鼓勵地方企業創新,這些微觀層面的努力最終促進了整體經濟的復甦。

協調與失調:尋找平衡點

微觀與宏觀經濟學的協作至關重要,因為兩者的不當協作可能帶來嚴重後果。例如,過度干預市場可能抑制個體創新,而完全放任市場則可能導致資源錯置或不公平現象。北歐國家如丹麥,透過靈活的勞動市場政策(即“彈性安全”模式),在保障就業的同時維持了市場的活力,為其他國家提供了寶貴經驗。因此,政府與市場需要找到平衡點,既能保障市場活力,又能維持社會公平。