中國近年面臨房地產危機與疫情後經濟復甦的雙重挑戰,不僅考驗著政策制定者的智慧,也凸顯了科技創新和可持續發展的重要性。本文將從房地產市場現狀、經濟政策推動、科技創新角色以及可持續發展實踐四個面向探討中國如何應對當前困境並實現長期穩定發展。

中國房地產危機的現狀與挑戰

中國房地產市場正處於深刻危機之中,多家大型開發商如碧桂園和萬科面臨債務重組壓力。根據中指研究院報告,截至2023年已有超過60家上市企業出現違約情況,其主要原因包括銷售收入減少和融資渠道收緊。為穩定市場,中國人民銀行聯合相關部門推出了一系列金融支持措施,包括降低首付比例、提供專項貸款等。然而這些短期措施是否能真正恢復市場信心仍有待觀察。此外,隨著人口紅利逐漸消失(即勞動力增速放緩且老齡化加劇),特別是在二三線城市,高杠杆(過度借貸)問題日益嚴峻。例如根據官方統計數據,一些地區房屋空置率已超過20%,而2022年全國房地產銷售額下降了27%。

未來,中國需要更深入的改革以促進住房租賃市場健康發展。例如深圳市“長租公寓”試點便是一個成功案例,其有效緩解了青年人住房壓力,同時也降低了住宅作為投資工具的不合理依賴。此模式值得在全國範圍內推廣,以促進房地產行業結構調整並滿足多元化居住需求。

疫情後經濟復甦的政策推動

在疫情衝擊下,中國採取了一系列積極政策以促進經濟復甦,包括大規模減稅、社保減免以及基礎設施建設支出等舉措。例如,在2020至2022年間,中國新增基建投資超過1萬億元人民幣,用於交通、水利工程等領域,有效提振了部分行業活力。然而,此類政策也導致財政收入下降和年度預算赤字擴大的問題。同時,在刺激居民消費方面,政府採用了如發放消費券等手段,但由於家庭儲蓄率高企以及收入增長乏力(根據統計局數據,人均可支配收入增幅低於GDP增速),整體消費回暖速度仍然緩慢。例如某些地區消費券使用率僅達70%,顯示其效果有限。此外雖然疫情後製造業恢復至80%的正常水平,但仍需進一步提升產能利用率以全面恢復生產活力。未來或需更具針對性的政策,例如提高低收入群體購買力或提供教育和醫療補貼,以有效激發內需潛力。同時,加強地方政府財政透明度亦是關鍵,以確保資金能夠精準流向最需要援助的人群。

科技創新在經濟復甦中的角色

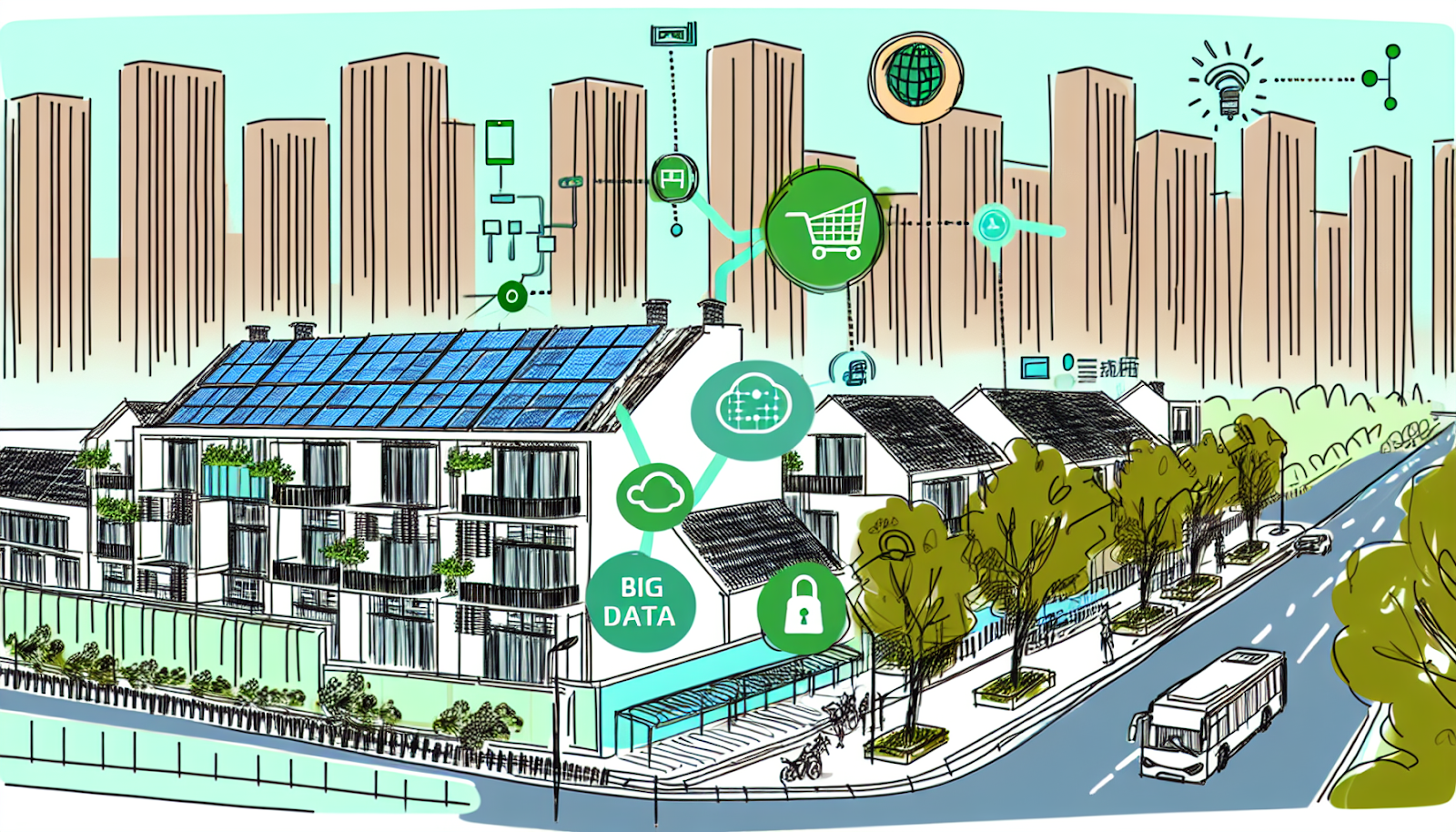

科技創新正成為中國應對經濟挑戰的重要工具。在疫情期間,中國加速推進數位化轉型,例如醫療領域的大數據應用以及電子支付系統普及,不僅提升了效率,也為經濟注入新動能。此外,高科技製造業被視為未來增長的新引擎。例如,在新能源汽車領域,中國已建立全球最大的充電樁網絡,大幅提升了該行業競爭力。同時人工智慧(AI)技術也在能源管理和供應鏈優化中扮演關鍵角色。一些製造企業利用AI預測能源需求波動並調整生產計劃,不僅降低成本,也減少浪費。然而,要實現這一目標,需要完善知識產權保護制度,以吸引更多外資投入研發;還需培養全球競爭力的人才隊伍,如加強高校科研合作或提供留學歸國人才優惠政策。華為便是一個成功例子,其透過與國際頂尖大學合作開發多項5G核心技術,使其成為全球科技創新的領導者之一。但同時也需警惕外資依賴可能帶來的風險,如技術封鎖或貿易制裁,因此建立自主研發能力尤為重要,以確保核心技術安全性不受外部因素影響。

可持續發展的實踐與未來方向

可持續發展是中國實現長期穩定的重要路徑之一。在綠色經濟方面,“雙碳”目標下,中國已投入大量資源於新能源充電基建及其他低碳項目。截至2023年,全國光伏裝機容量達到400GW,占全球總量近40%。此外,北京市通過智能交通系統試點改善生活便利度,而寧波則透過“城市大腦”實現全域數據融合管理,有效提升城市治理效率。同時農村現代化也是重要的一環,引入先進農業技術不僅縮小城鄉差距,也加速農村基礎設施升級。此外建立包容性的創新環境以激勵初創企業參與技術突破亦是必要之舉。如深圳市推出“孵化器+風險投資”模式便是一個成功案例,其不僅促進地方就業,更吸引大量高端人才流入,有助於形成良性循環促進區域協同繁榮。因此,在平衡短期刺激需求與長期結構性改革間找到最佳方案,是確保可持續繁榮的不二法門。總結而言,每一步都需精準施策,以確保各方利益平衡,同時探索具體執行路徑,例如加強地方治理能力、完善監管框架及推動公平分配,以最終達成共同富裕目標並鞏固社會穩定基石。