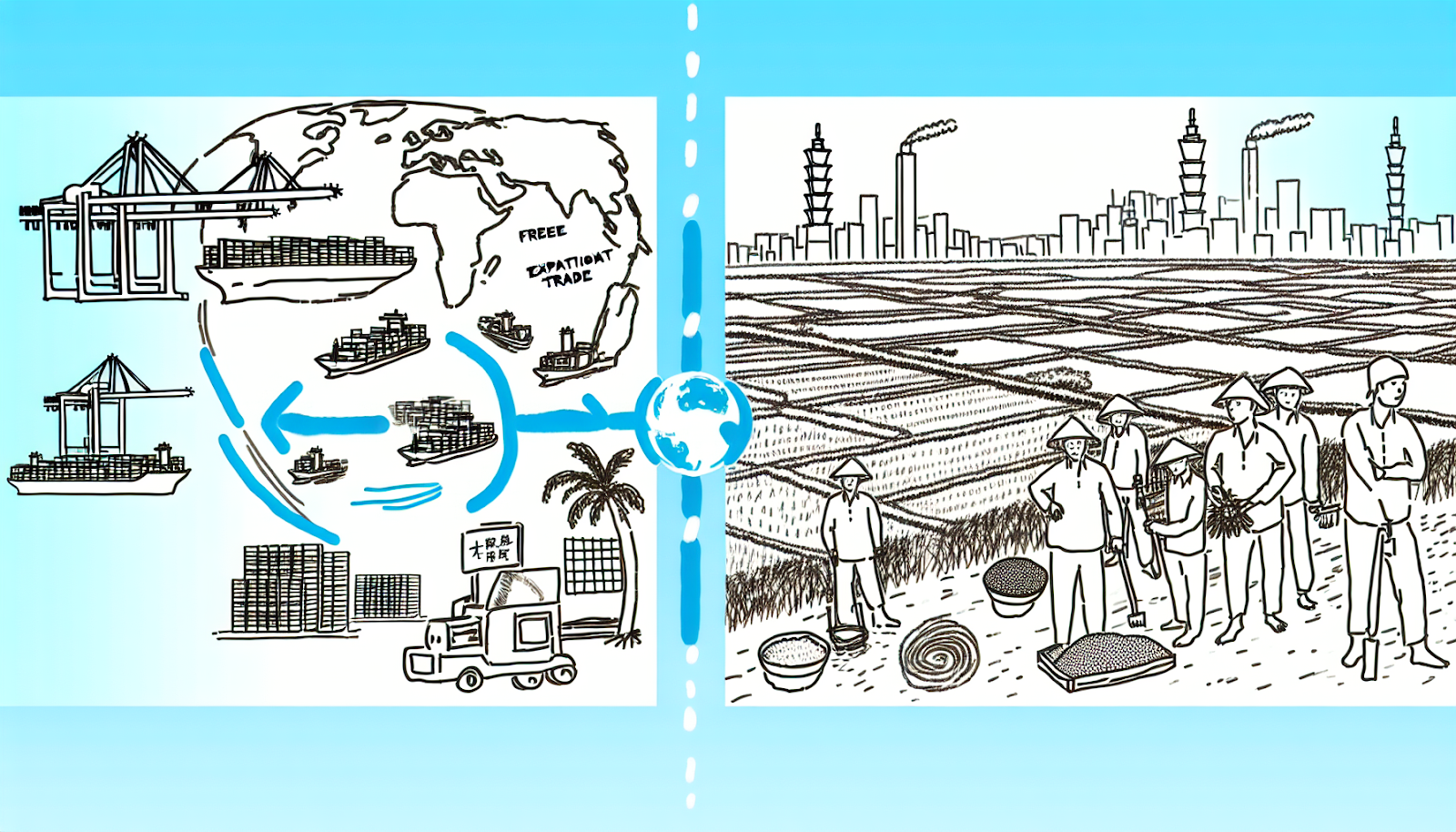

在全球化浪潮推動下,自由貿易和保護主義成為各國經濟政策中的兩大核心議題。這兩種截然不同的策略,對高度依賴出口的台灣而言,既帶來了發展機遇,也伴隨著挑戰。本文將探討這兩種經濟政策對台灣的具體影響,並提出適合台灣未來發展的策略建議。

自由貿易的機遇與挑戰:產業升級、區域競爭壓力與農業轉型

自由貿易促進了商品、服務與資本在全球範圍內流動,理論上能提升經濟效率。透過加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)等自由貿易協定(FTA),台灣得以融入全球供應鏈,推動產業升級。例如,在高科技領域如半導體和電子產品方面,自由貿易有助於提升國際競爭力,同時吸引更多外商直接投資(FDI)。根據經濟部統計,CPTPP成員國間約占台灣總出口額21%,顯示其重要性。此外,自由貿易也帶來區域競爭壓力,例如韓國透過其FTA網絡成功打入歐美市場,而台灣因無法參加某些重要協定而面臨邊緣化風險。例如,2019年韓國對歐盟出口額達到約500億美元,而台灣僅為不到100億美元,這反映出FTA參與的重要性。

在農業方面,自由貿易可能導致低價進口品威脅本地農民生計,但同時也提供了轉型契機。例如,推廣地產地消概念讓消費者優先選購本地農產品;或發展六級化產業,即結合農業生產、加工及觀光,以提升附加值並創造更多就業機會。花蓮地區便是成功案例之一,其透過將農產品加工成高附加值商品並結合休閒觀光,大幅增加收入。

保護主義的利弊:短期穩定、長期風險與就業影響

相較於自由貿易,保護主義強調維持本地產業穩定。透過高關稅或非關稅壁壘措施,一些弱勢產業得以避免被外來競爭者擊垮。例如,目前台灣對某些進口品徵收極高關稅,如鹿茸500%、花生油338%。這些措施短期內確實減少了外來產品衝擊,但也抑制了消費者福利,使消費者需支付更高價格購買商品,同時降低整體經濟效率。

此外,長期依賴政府扶持可能導致企業缺乏創新能力,只能侷限於內需市場。一旦政府撤回支持或市場完全開放,此類企業將難以存活。例如,有部分傳統農產品因過度依賴補貼而未能有效提升生產技術。同時,高關稅政策雖可使部分勞工暫免失業,但從長遠看卻削弱整體就業市場韌性。

台灣社會對自由貿易的矛盾態度:支持與擔憂並存

根據調查,高達58.64%的受訪者對自由貿易持保留態度。他們主要擔心的是,本地工作機會因外資湧入而流失,以及傳統產業無法抵禦低成本進口品衝擊。然而,也有部分人認為,自由貿易可以帶來更多選擇、更低價格以及更高品質商品。在CPTPP框架下,許多商品享有零關稅待遇,有助於降低消費成本,例如進口食品和日用品價格下降最為明顯。

這種矛盾心態反映出台灣社會在推動經濟全球化時所面臨的分歧。因此,在制定相關政策時,需要充分考量不同利益群體需求,以達到最大共識。例如,可針對傳統產業提供技術輔導及資金支持,以減少負面影響。

政策選擇:市場開放、弱勢產業保護及國際合作策略

如何在推動市場開放同時兼顧弱勢產業,是每屆政府都必須解決的重要課題。在短期內,可以設立專項基金幫助受影響勞工轉職或再教育;同時,加強研發投入,引導傳統產業向高附加值方向轉型。例如,紡織行業已成功轉型為高性能材料供應商,在全球市場中佔有一席之地。此外,在談判新的FTA時,可參考韓國多軌道推進策略,即同時與多個國家洽簽FTA,提高談判效率和成果。

加入CPTPP亦至關重要。有研究估算,如果無法加入該協定,GDP可能損失約1.6%。因此,要積極參加此類區域性經濟合作組織,以降低邊緣化風險並增強出口產品競爭力。同樣重要的是,要逐步完善法律透明化及現代化改革,以符合CPTPP規範要求。

結論與建議:在全球化中尋求台灣的最佳策略

綜觀以上,自由貿易和保護主義各有利弊,但它們並非完全對立,而是可以互補共存。針對當前情況,我提出以下建議作為未來政策方向:

1. 積極參加區域性經濟合作,例如CPTPP,以降低邊緣化風險;

2. 強化內部創新能力,提高出口產品附加值,以增強國際競爭力;

3. 建立完善社會安全網,包括勞工再教育、職訓計畫等,以減少改革陣痛;

4. 制定科學合理關稅政策,逐步降低不必要壁壘,同時確保弱勢群體獲得適當保障;

5. 推動農業及傳統產業轉型,例如發展六級化模式,提高附加值並創造更多就業機會;

6. 加強法律透明度及現代化改革,使之符合國際標準。

通過這些努力,相信台灣能夠在全球化浪潮中找到自己的定位,不僅維持現有優勢,更能迎接未來挑戰,實現永續發展。