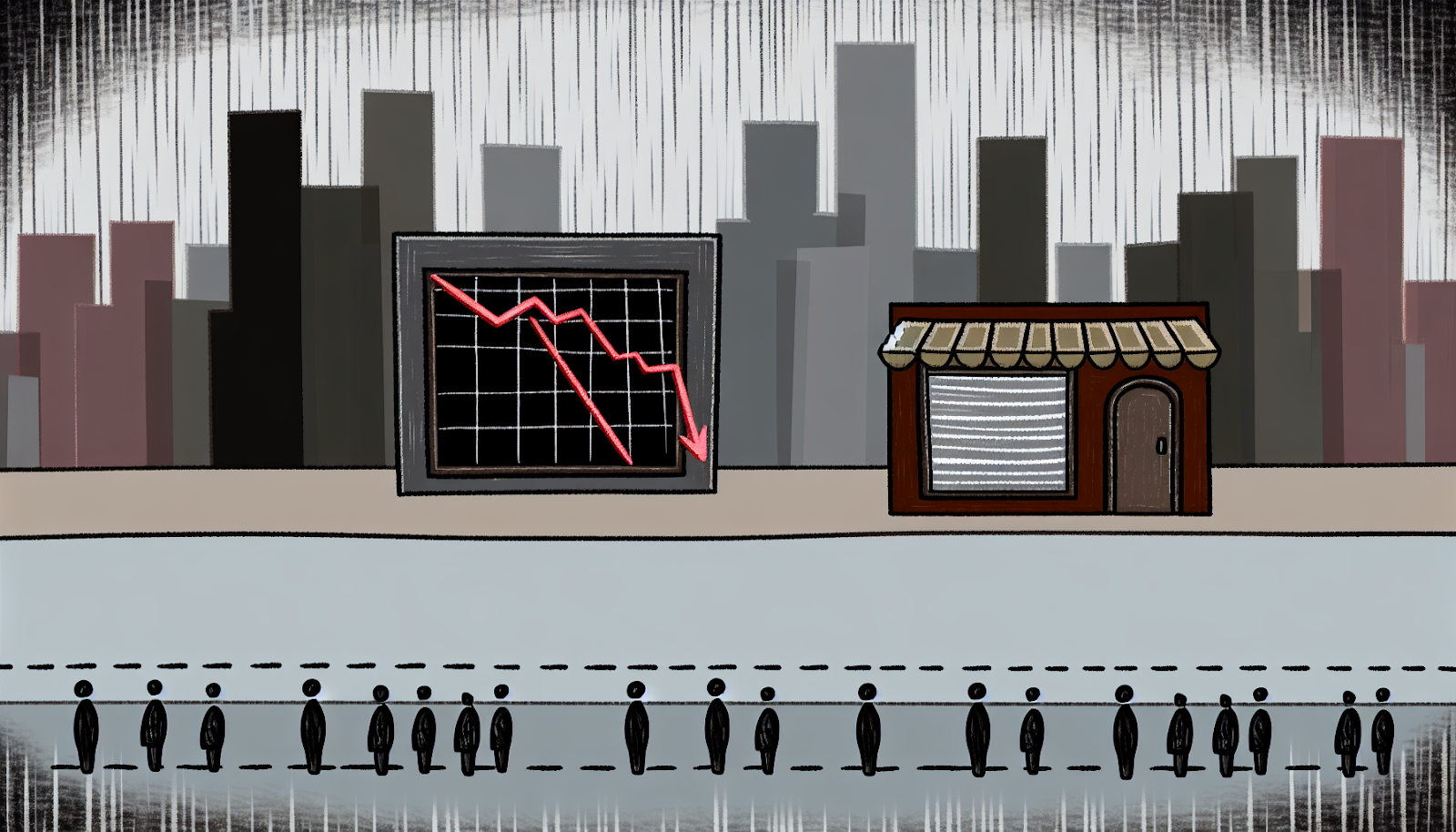

在全球化時代,經濟衰退已成為各國無法迴避的重要課題。一旦發生,不僅會重創國內經濟,更可能引發全球性的連鎖效應。那麼,究竟是什麼原因導致經濟衰退?它有哪些明顯特徵?政府又該如何應對?本文將從這三個層面進行深入探討,並輔以具體案例說明。

經濟衰退的原因

不可預知的事件往往是引爆經濟衰退的重要因素。例如,2020年的新冠疫情不僅打亂了全球供應鏈,也讓許多國家的商業活動陷入停滯。同樣地,近期俄烏戰爭等地緣政治危機更推高了能源價格,加劇了通膨壓力。此外,石油利空事件也曾多次引發歷史上的經濟困境,例如1973年的石油危機直接推高了物價並壓垮多國經濟體系。

「經濟過熱」也是一個重要誘因。在失業率低且資產價格泡沫化時,各國央行通常會提高利率以冷卻市場。然而,此舉卻可能抑制企業投資和消費者支出,加速經濟下滑。同時,商品存貨過剩也可能導致企業削減生產規模,加劇供需失衡。而最終壓垮駱駝的一根稻草則常常來自於消費者信心崩潰以及資產泡沫破滅,如2008年金融海嘯期間,美國房地產市場崩盤便是一例。

經濟衰退的特徵

GDP下滑以及就業萎縮是經濟衰退最直觀的表現。例如,在1929-1933年的美國大蕭條期間,其GDP下降超過30%,而失業率則飆升至25%。近期案例中,如香港在2022年因疫情和外部環境影響,其GDP亦呈現負增長,高失業率成為一大挑戰。

此外,高失業率尤以製造業和服務業等勞力密集型產業受創最為嚴重。在此情況下,大量家庭收入銳減,不僅削弱了消費能力,也加劇了社會的不安定性。同時,我們還可以觀察到物價波動的不穩定性。有些情況下,由於需求不足導致物價下跌,即所謂通貨緊縮;但在另一些情境中,如1970年代的大滯脹,我們卻見證了高通膨和高失業率同時存在。滯脹指的是經濟停滯與通膨並存的現象,通常由供應鏈中斷或能源價格飆升引發。

在資本市場方面,我們也能看到企業盈利能力普遍下降、投資意願低迷,而這種惡性循環使得原本疲弱的市場更加低迷。如日本1990年代的大蕭條,其土地和股票價格崩潰後,引發了一系列連鎖反應,使得整體金融市場陷入低迷狀態。IMF數據亦指出,目前全球GDP增長預測正逐步放緩至接近零成長水準,各主要區域均面臨不同程度挑戰。

政府應對經濟衰退的措施及案例分析

面對複雜且多變的局勢,各國政府必須採取靈活且綜合性的策略來穩定局勢。其中之一是財政政策調整,包括增加基礎建設支出與提高社會福利支出,以直接刺激內需並創造更多就業機會。例如,台灣在疫情期間推出振興券便是一個典型案例,用以鼓勵消費提振內需。而香港在2022年則實施逆周期措施,包括擴張公共開支及推出紓困方案,以抵禦外部壓力。

在貨幣政策方面,美聯儲在2008年金融危機後採取了量化寬鬆(QE)的手段,即透過購買大量資產來增加市場中的流動性,有效防止系統性崩潰。量化寬鬆的效果在穩定市場和促進經濟復甦方面表現突出。

支持企業創新發展也是政府應對經濟衰退的重要策略之一。提供稅收優惠以鼓勵企業投入研發,簡化行政審批流程以營造更友善的商業環境,不僅能幫助企業渡過難關,也為長期經濟成長奠定基礎。例如,日本在1990年代後期資產泡沫破裂後,進行了一系列改革嘗試,試圖重振經濟活力。

此外,就強化就業保護而言,歐盟針對青年失業問題推出了一系列再培訓計畫,有效改善部分地區青年的就職能力。不僅如此,美國於大蕭條期間的新政,更是成功透過公共工程計畫穩住部分工人階級收入,同時設立專項基金支持流動性需求,有效避免更大的系統風險蔓延。

結語

綜上所述,每次經濟衰退都有其獨特背景,但共通點仍然存在——即需要綜合運用財政、貨幣等多方位政策工具來協助復甦。在執行這些策略時,也需考慮到不同群體間利益平衡,以確保長期可持續成長目標得以實現。因此,各界協作顯得尤為重要,而我們也期待未來能有更多成功抗擊衰退的新典範誕生。