在我們的日常生活中,經濟學的影響無處不在。然而,要真正理解這些原則,我們需要回溯其發展歷程,從早期的重商主義到現代主流經濟理論,這是一段充滿智慧與變革的旅程。本文將帶您探索經濟學如何隨著時代的演進而成長茁壯。

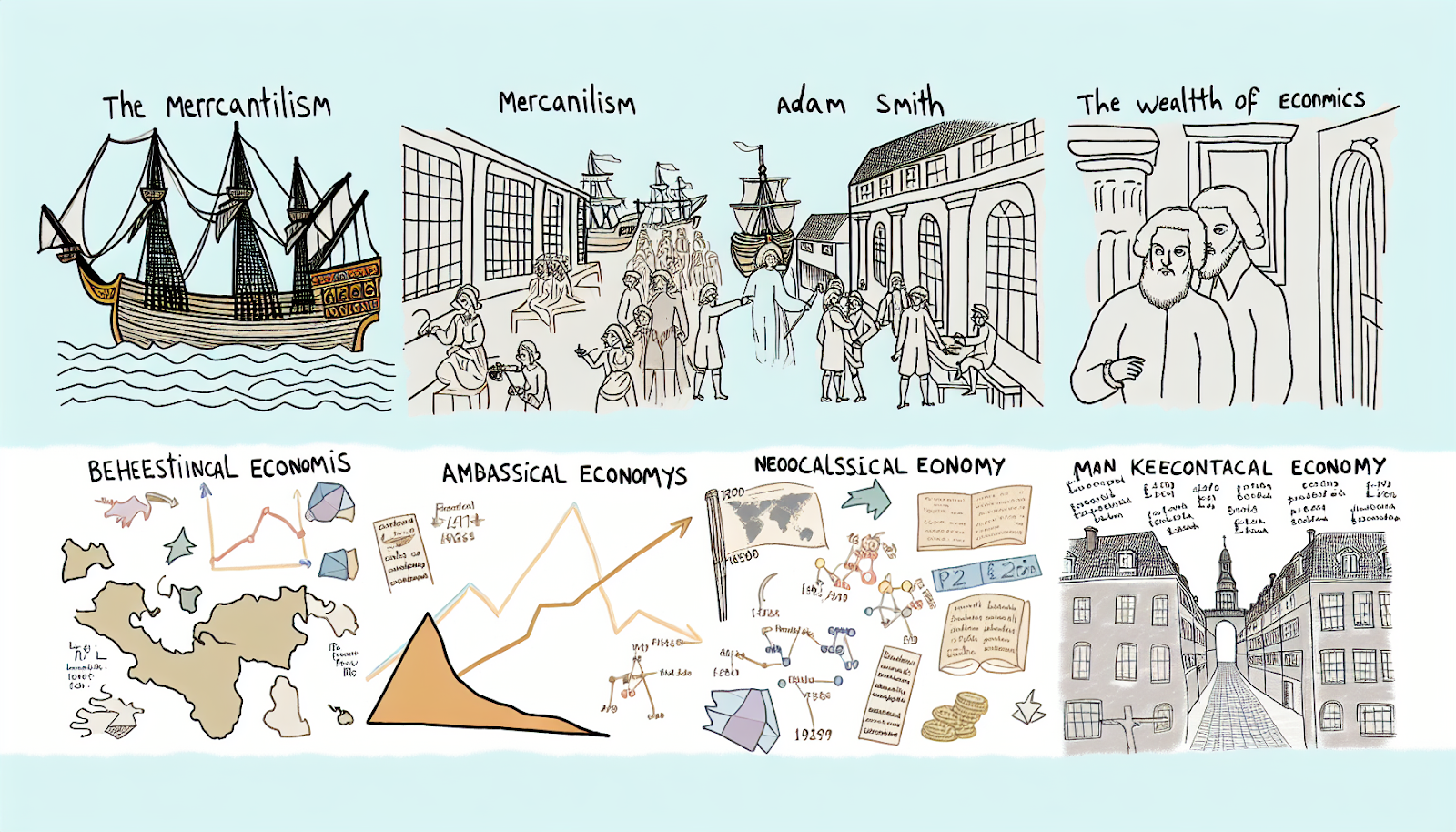

一、重商主義時期(16-18世紀)

16至18世紀是重商主義的黃金時代。在這個時期,歐洲國家普遍相信國家的財富主要取決於金銀儲備,因此推行了一系列政策,如鼓勵出口、限制進口,以及通過殖民地開採資源來增加財富。例如,英國和法國利用殖民地提供原材料支持本國工業發展,同時實施高額關稅以保護本土產業。這些政策促進了早期全球貿易網絡的形成,但也引發了激烈的國際競爭,甚至導致戰爭頻仍,讓人們開始反思單純追求金銀累積是否真的是唯一目標。

二、古典經濟學的崛起(18世紀晚期)

18世紀末,啟蒙運動和工業革命催生了一批新的思想家,其中最具代表性的便是亞當·斯密。他在《國富論》中提出了“看不見的手”理論,認為市場可以通過供需關係自我調節。此外,他還強調分工的重要性,指出專業化能提高效率並促進整體社會福利。同時,大衛·李嘉圖則提出了比較優勢理論,用以解釋國際貿易中的互利機制。例如,一個農村即使在所有產品上都不如城市高效,也可以通過專注於相對優勢產品來達成雙贏合作。這些理念不僅挑戰了重商主義,也為自由市場制度奠定了基礎,逐漸形成古典經濟學體系。

三、新古典經濟學(19世紀後期)

隨著科學技術的進步以及數據收集能力的提升,新古典經濟學應運而生。他們在古典框架下引入了數量分析工具,如邊際效用和一般均衡模型,以更精確描述消費者行為及企業決策。例如,“邊際效用遞減”理論解釋了為什麼我們越吃同樣的食物就越覺得沒那麼好吃;而“一般均衡模型”則試圖模擬整體市場如何達成供需平衡。此外,新古典派強調資源稀缺性以及選擇的重要性,使得經濟學更加嚴謹科學化,同時吸引更多跨界人才參與其中。

四、凱恩斯主義革命(20世紀早期)

然而,新古典模型並非萬能——1929年的大蕭條期間,其局限性暴露無遺。在此背景下,約翰·梅納德·凱恩斯提出了一套全新框架,主張政府應該扮演積極角色以穩定總需求。他建議透過公共投資刺激就業機會,同時控制利率水平避免通貨膨脹失控。例如,美國“新政”即是受凱恩斯理念啟發的一次成功實踐。不過,也有批評聲音指出此舉可能導致赤字增加,但不可否認它成功幫助許多國家走出困境,因此被譽為“宏觀政策之父”。

五、現代主流經濟理論多元化發展(20世紀中後期至今)

隨著時間推移,我們見證了更多細分領域的誕生,包括博弈論、行為金融以及環境可持續發展等課題。其中一些突破性研究甚至挑戰了傳統假設,例如丹尼爾·卡尼曼揭示人類決策往往非完全理性,而受到情感驅動或信息偏差影響。另外,共享經濟模式(如Uber和Airbnb)重新定義了產權結構及交易方式,使得法律監管面臨全新挑戰,但同時也創造了巨大潛力空間。由此可見,只要世界持續變化,我們永遠需要更新知識庫才能跟上腳步,甚至超前部署。

六、結語與反思

經濟學的發展歷程展示了人類智慧如何在不同時代背景下應對挑戰並尋求解決方案。從重商主義到現代主流經濟理論,每一階段都為我們提供了寶貴的啟示。未來,隨著科技進步和社會需求的變化,經濟學將繼續演進,為解決全球性問題提供更多可能性。