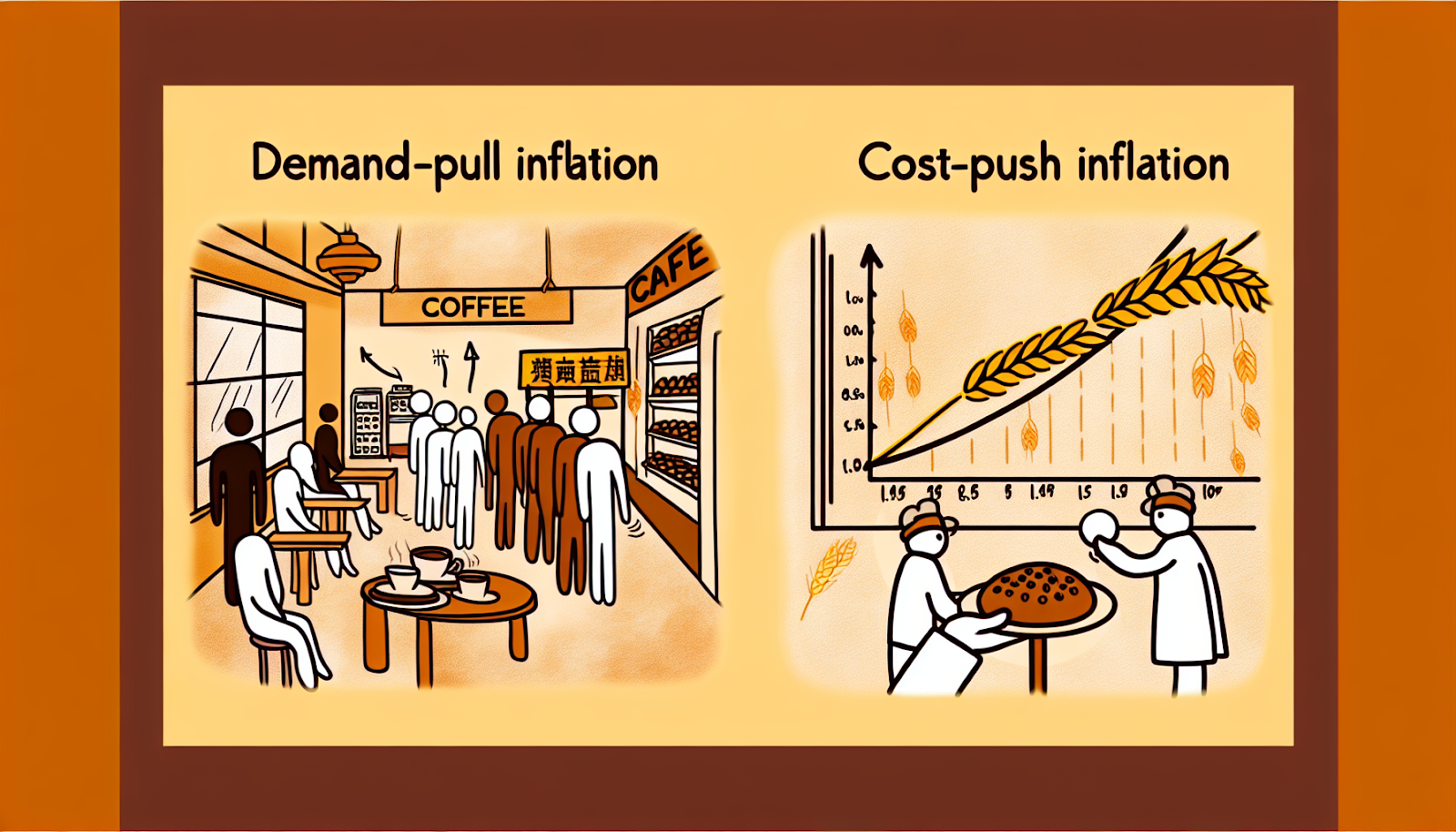

在當前經濟環境中,通貨膨脹(簡稱通膨)已成為全球各國面臨的重要挑戰之一。然而,通膨並非單一現象,而是可以分為不同類型,其中最常見的是需求拉動型和成本推動型這兩大類。若要深入理解這些概念,我們可以將它們想像成餐廳裡的情況——一邊是顧客太多搶不到位子(需求拉動),另一邊則是廚房材料漲價導致菜單價格提升(成本推動)。以下我們將從形成機制到應對策略逐步解析這兩種類型的特徵及其影響。

一、需求拉動型通膨的形成機制

總需求增加

想像一下,一家人氣咖啡店推出限量新品,但因宣傳效果太好,大批顧客湧入購買。結果呢?咖啡價格可能因此上升。在經濟學中,當貨幣供給量增加、政府支出擴大或消費行為發生改變時,就會造成類似情況。例如,在疫情期間,各國政府紛紛推出刺激經濟方案,大量印鈔票並向民眾發放補助金,導致市場上的錢變多,但商品和服務卻沒有同步增加,最終造成了物價上漲。

資源利用率與供不應求

再舉個例子,如果一家餐廳所有座位都被占滿,但仍有更多人排隊等候,那麼老闆可能會選擇提高菜品價格來平衡供需。在經濟層面上,當經濟達到充分就業狀態時,也就是所有可用資源都被投入使用,此時若總需求繼續攀升,就會導致供不應求。因此,在這種情況下,多餘的需求只會推高價格,而無法進一步提升產量。

二、成本推動型通膨的形成機制

生產成本上漲

假設你是一家麵包店老闆,由於小麥價格飆升,你不得不提高麵包售價以維持利潤。同樣地,在全球範圍內,例如1973年的石油危機中,由於石油輸出國組織(OPEC)將石油價格提高了4倍,各國能源相關產品價格隨之暴漲,引發了一連串商品和服務提價潮。此外,如果最低工資標準調整,也可能讓企業選擇透過提價來轉嫁額外支出。

工資—物價螺旋效應

另一個典型現象是所謂「工資—物價螺旋」。試想員工要求加薪以支付更高房租,公司因此提高產品售價彌補人工開支;然而,新一輪提價又進一步抬高生活開銷,使得員工再次要求加薪,如此循環往復,加劇了整體物價水平的不斷攀升。

三、比較兩者差異

形成原因與過程比較

儘管這兩種類型都能導致物價上漲,但其背後驅動因素和作用方式卻截然不同。我們可以用表格形式簡單對比如下:

– 驅動因素:需求拉動依賴購買力增強,而成本推動則受生產壓力驅使。

– 來源:前者通常由貨幣政策寬鬆或財政刺激措施引發,而後者更多與國際市場波動、能源價格上揚相關。

– 政策工具:抑制前者需要緊縮性的貨幣政策,例如提高利率減少流通貨幣;而針對後者則需降低進口稅率或提供企業補貼等措施緩解壓力。

四、補充案例

例如,美國在1980年代初期面臨嚴重通膨時,其聯準會採取了極端緊縮性的貨幣政策,包括大幅提高利率,有效地控制住了因需求過剩帶來的惡性循環。而日本在1990年代則透過能源多元化策略成功降低了進口原材料波動對內部市場的不良影響。這些歷史案例不僅展示了不同政策工具的有效性,也提醒我們在執行過程中需考量其可能帶來的副作用,例如高利率可能抑制投資與消費。

五、經濟政策應對方式分析

針對需求拉動型通膨,政府可以採取緊縮性的貨幣政策,例如提高利率來降低市場中的流動性,進一步減少過多的需求壓力。而對於成本推動型通膨,則需要從根本解決生產端壓力,例如降低進口原材料的關稅,或提供補貼協助企業應對成本上升。此外,政府還可以推動能源多元化政策,減少對單一能源來源的依賴,降低外部衝擊風險。

然而,這些政策在執行時也面臨挑戰。例如,降低進口關稅可能影響本地產業競爭力,而能源多元化則需要長期規劃與大量資金投入。因此,政策制定者需在短期效益與長期穩定之間取得平衡。

六、結論與解決方案

綜合以上分析,不論是哪種類別的通膨,都可能對經濟穩定構成威脅,因此有效管理至關重要。需求拉動型通膨主要由過度需求驅動,而成本推動型則來自生產成本壓力。這兩種類型雖然成因不同,但都需要精準的政策干預來緩解其影響。

針對未來可能面臨的新挑戰,我們建議政府和相關部門採取以下措施:

1. 建立靈活且精準的財政政策工具,例如根據不同情境快速調整稅率或補貼規模,應對通膨帶來的影響。

2. 加強能源自主能力及多元化原材料來源,以降低國際市場波動對國內經濟的衝擊。

3. 提升社會教育水平,透過媒體與教育機構向公眾普及經濟知識,使民眾能夠正確認識各類經濟現象,避免因恐慌情緒而加劇問題蔓延。

4. 借鑒歷史成功案例,結合當前國情制定適宜的政策,並在執行過程中密切監控其效果,及時調整策略。

透過上述努力,相信我們能更好地控制住惡性循環,把握住穩健發展的契機,為社會經濟的長期穩定奠定基礎。