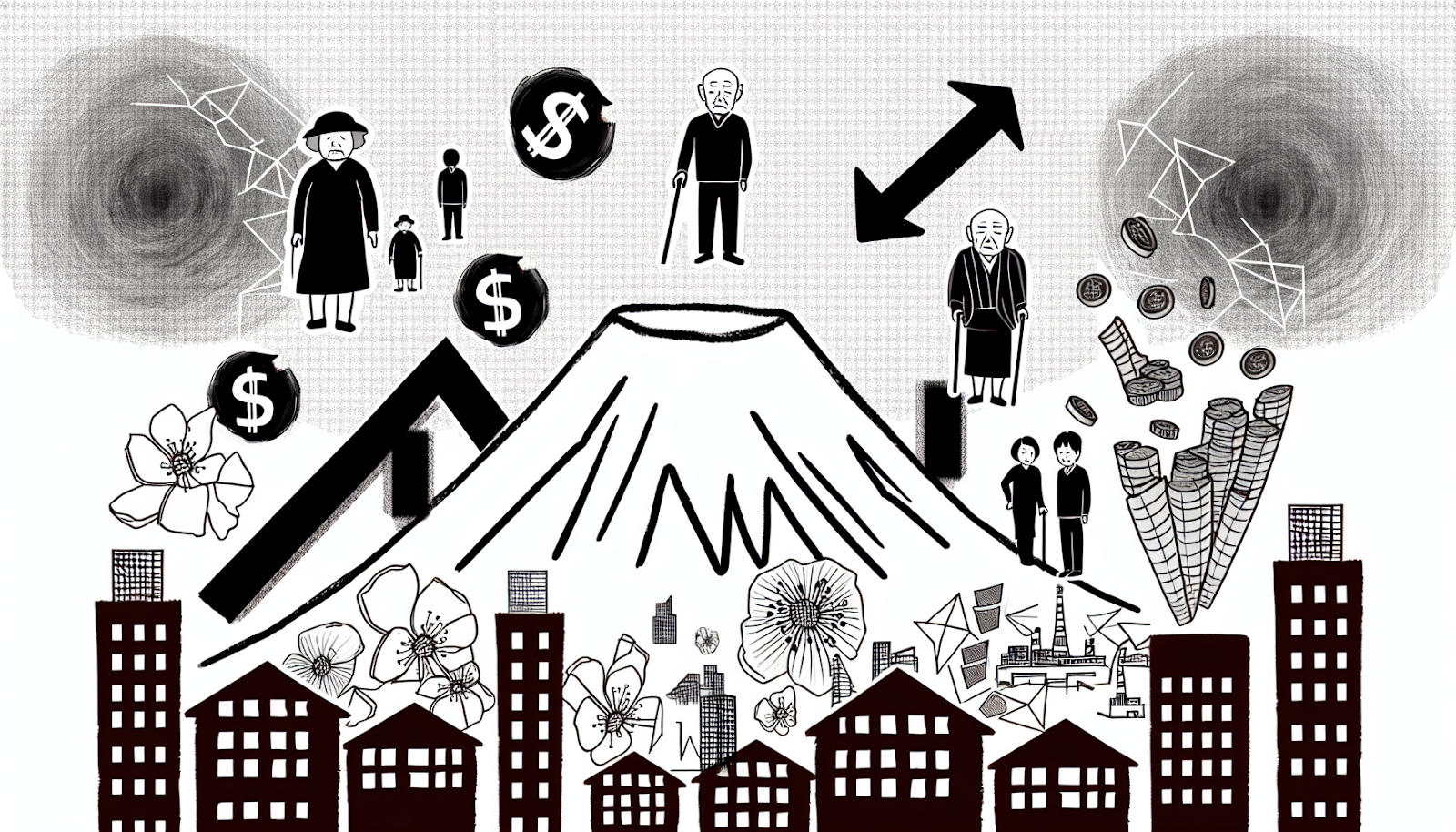

自20世紀以來,日本作為全球重要的經濟體之一,其發展歷程既有輝煌也伴隨著諸多挑戰。從二次世界大戰後迅速崛起,到如今面臨多重內外部壓力,日本正努力尋求突破困境之道。

本文將深入剖析這些挑戰背後的原因及其帶來的深遠影響,同時探索可能的解決方案。

一、日本經濟的背景與挑戰概述

20世紀中葉,日本憑藉強大的製造業基礎和出口導向型策略迅速崛起,一度成為全球第二大經濟體。然而隨著時間推移,多重挑戰逐漸浮現,包括人口老化、泡沫經濟破滅以及產業結構調整等,不僅削弱了國內競爭力,也改變了其在全球市場中的角色定位。

二、人口老齡化與人口下降

首先是不可忽視的人口問題。2010年,日本總人口達到約1.28億人的巔峰,但此後開始逐步下降,到2022年已減少至1.255億人。而根據預測,到本世紀中葉,日本的人口可能會跌破1億。同時,高齡化現象愈加嚴重,目前65歲以上老人佔總人口比例超過28%,使得日本成為全球老齡化最嚴重國家之一。

這種趨勢直接帶來了一系列連鎖反應,例如勞動力短缺迫使企業採用自動化技術或將生產基地轉移海外。此外,高齡社會還要求政府投入更多資源於醫療保健和養老福利,加劇財政壓力。為緩解此問題,日本政府提出『無年齡社會』理念,希望透過延長退休年限和放寬外籍勞工政策來補充人力缺口。

例如:近年來日本逐步放寬外籍看護人員簽證限制,以解決高齡化帶來的人手不足問題,並推動相關培訓計畫以提升外籍勞工的專業能力。

三、泡沫經濟與金融危機

1980年代末期,日本房地產和股票市場出現過度投機行為,資產價格飆升。然而,好景不長,1991年的泡沫破裂讓大量賬面資產瞬間蒸發,使得銀行累積了龐大的不良債權。不僅如此,一些銀行甚至繼續向虧損企業提供貸款(即所謂「殭屍企業」),進一步拖累了整個金融系統效率。

這些問題也直接或間接地影響了普通家庭,例如:儲蓄貶值、失業率升高以及就業市場萎縮等情況頻繁出現。

更糟糕的是,在2008年的全球金融危機中,日本再一次受到重創,其GDP增速放緩,中國更是在2010年取代日本成為世界第二大經濟體。這一系列事件暴露出日本過於依賴出口以及內需不足等結構性問題,使得其復甦之路更加艱難。

四、產業結構變化與出口模式挑戰

日元升值是另一個值得關注的重要因素。在1985年的《廣場協議》簽署後,日元匯率迅速上升,大幅提高了生產成本。不少企業選擇將工廠遷往海外,以降低開支,但這也導致國內出現所謂“產業空洞化”現象。

例如:豐田汽車紛紛在泰國設廠,而索尼則將部分電子產品外包給中國。

此外,以出口為主導的發展模式也遇到了瓶頸。一方面,由於全球市場需求疲軟削弱了商品競爭力;另一方面,新興市場如韓國、中國等快速崛起,加劇了區域競爭壓力,使得日本不得不重新思考其核心優勢所在。

五、政策應對措施

面對上述困境,日本政府採取了一系列政策試圖扭轉局勢。其中最具代表性的便是安倍晉三提出的“安倍經濟學”。該政策包含三大支柱,即量化寬鬆、財政刺激以及結構改革。

例如:大規模購買國債以壓低利率,同時增加公共基礎設施建設投資,希望藉此拉動就業和消費。具體而言,政府曾推動東京奧運相關基礎建設計畫,不僅創造了數萬個工作機會,也刺激了觀光業發展。此外,在促進內需方面推出減稅措施,但由於家庭儲蓄率偏高且收入增長停滯,此類政策收效甚微。

然而,國際經濟環境對政策執行成效也構成了制約。例如:全球供應鏈的不穩定性和貿易摩擦增加了日本出口型企業的壓力,進一步影響了安倍經濟學的效果。

六、金融體系問題

最後需要提及的是金融領域的不良債權問題。在泡沫時代,各大銀行瘋狂放貸以支持企業擴張,但隨著市場崩潰,大量貸款無法收回形成壞帳。不僅如此,由於監管制度相對寬鬆,一些銀行甚至繼續向虧損企業提供資金援助,進一步拖累整個金融系統效率提升步伐。

而這些問題也直接波及普通民眾,例如小型投資者因股市波動而蒙受損失,以及中小型企業因借貸成本提高而陷入困境等情形頻繁發生。

結論與未來展望

綜觀而言,自20世紀以來,日本面臨著多方面重大挑戰,包括但不限於人口老齡化、泡沫破裂後遺症以及全球競爭環境惡化等。要想真正實現可持續發展,有必要從以下幾點入手:

首先,加快推進移民政策改革,吸引外籍人才補充勞動缺口,例如進一步放寬外籍技術工人簽證限制,並建立完善的融入機制;其次,深化教育培訓計畫,提升本土技能水平,例如推動職業教育與產業需求接軌,確保勞動力能適應未來產業需求;最後,透過科技創新驅動新興行業增長,例如人工智慧或綠能技術,並提供初期研發基金扶植,解決創新技術商業化過程中的資金瓶頸。

此外,應充分評估這些政策可能面臨的挑戰,例如社會文化對移民政策的接受度、教育改革的資金來源,以及科技創新推動過程中的國際競爭壓力,並制定相應的應對策略。

唯有如此,日本才能在未來數十年間保持經濟穩定與繁榮,並在全球經濟中重新找到自己的定位。