凱恩斯主義和古典經濟學在經濟政策上的主要差異是什麼?

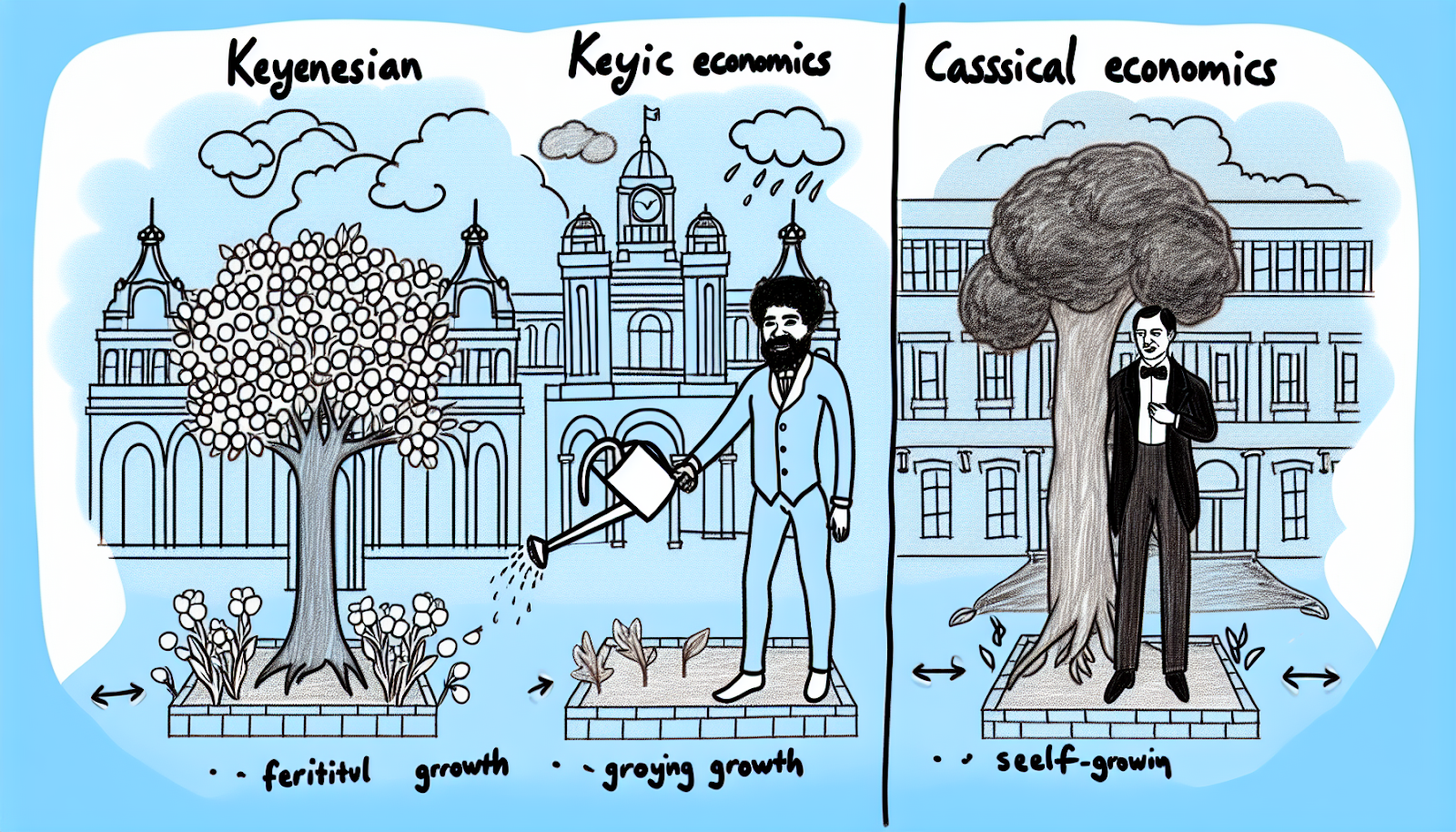

在經濟學的領域中,凱恩斯主義和古典經濟學是兩個具有深遠影響力的理論體系。這兩者在經濟政策上的差異,對於理解現代經濟政策的制定與實施至關重要。

古典經濟學的基本觀點

古典經濟學源自 18 世紀末至 19 世紀初的思想家,如亞當·斯密、大衛·李嘉圖等。這一理論強調市場的自我調節能力,認為供需力量能夠自然地達到市場均衡。古典經濟學家相信「看不見的手」—也就是市場機制—能夠有效地分配資源,因此他們主張政府應該保持「自由放任」的態度,減少干預。

1. 市場自我調節:古典經濟學認為,市場可以通過價格機制自我調節,供需失衡會通過價格變動來達到新的均衡。

2. 政府角色有限:在古典經濟學的框架下,政府的角色應該是維持法律和秩序,而非直接干預經濟活動。

3. 長期視角:古典經濟學更注重長期的經濟增長,認為短期波動不應過分擔憂。

凱恩斯主義的核心理念

凱恩斯主義由 20 世紀英國經濟學家約翰·梅納德·凱恩斯所提出,尤其是在 1930 年代大蕭條期間獲得廣泛關注。凱恩斯主義挑戰了古典經濟學的假設,特別是對於市場自我調節能力的信心。凱恩斯認為,市場有時需要政府的積極干預來穩定經濟。

1. 需求管理:凱恩斯主義強調總需求對於經濟活動的重要性,認為政府應通過財政政策和貨幣政策來影響需求,以達到充分就業和穩定物價。

2. 短期重視:與古典經濟學不同,凱恩斯主義特別關注短期經濟波動,並提倡政府在經濟衰退時增加支出以刺激需求。

3. 反周期政策:凱恩斯主義支持政府在經濟過熱時提高稅收或減少支出,在經濟低迷時則相反,以平滑經濟周期。

兩者在政策上的具體差異

1. 財政政策:

– 古典經濟學認為政府應該保持預算平衡,避免赤字。

– 凱恩斯主義則支持在必要時進行赤字支出,以刺激需求。

2. 貨幣政策:

– 古典經濟學更傾向於讓市場決定利率。

– 凱恩斯主義則支持中央銀行積極調整利率以影響投資和消費。

3. 就業政策:

– 古典學派相信自然失業率是不可避免的。

– 凱恩斯主義則認為通過適當的政策干預,可以達到更高的就業水平。

現代應用與結合

雖然這兩種理論在歷史上曾激烈對立,但現代經濟政策往往結合了兩者的優勢。例如,許多國家在制定政策時會考慮凱恩斯主義的需求管理,同時也尊重市場機制的重要性。

1. 混合政策:現代政府通常採取混合政策,即在需要時進行干預,但同時維持市場運作的靈活性。

2. 全球化挑戰:隨著全球化加速,單一理論難以應對複雜的國際經濟問題,因此綜合運用多種理論成為趨勢。

結論

總結來說,凱恩斯主義和古典經濟學提供了不同的視角來看待政府在經濟中的角色。兩者之間的差異不僅僅是理論上的探討,更影響了實際的政策制定。在當今多變的全球經濟環境中,靈活運用這些理論可以幫助國家更好地應對挑戰,實現可持續發展。